-

2025.06.30

ブログ

生存給付金付き生命保険契約における生存給付金が贈与において非課税に!相続時精算課税制度改正のポイント

令和6年(2024年)1月1日からの税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。これにより、贈与者が60歳以上、受贈者(子または孫)が18歳以上の場合、生命保険の生存給付金を含む贈与であっても、年間110万円以内なら非課税で贈与が可能となり、贈与税の申告も不要です。これにより、計画的な財産移転がより柔軟にできるようになります。

■ 相続時精算課税制度とは?

相続時精算課税制度とは、60歳以上の親から18歳以上の子や孫に対して財産を贈与する場合に、 2,500万円までの贈与について贈与税がかからず、相続時にまとめて精算(課税)する制度です。

これまでこの制度は「一度選択すると戻せない」「少額の贈与には不向き」などの理由から使いにくいとされていましたが、令和6年の改正で 年間110万円の基礎控除 が追加され、実用性が一気に高まりました。

国税庁「相続時精算課税の選択」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm?utm_source=chatgpt.com

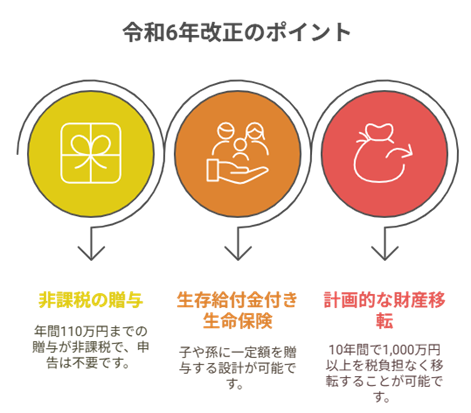

■ 令和6年改正のポイント

- 年間110万円までの贈与が非課税に

→ 相続時精算課税制度を選択しても、110万円までは課税されず、贈与時の申告も不要です。 - 生存給付金付き生命保険との相性が良い

→ 毎年一定額の生存給付金(例えば100万円)を受取人である子や孫に贈与する設計が可能。 - 非課税のまま計画的な財産移転ができる

→ 例えば10年間で1,000万円以上の財産を税負担なく移転することも可能になります。

国税庁「令和5年度税制改正のあらまし」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/pdf/0023006-004.pdf?utm_source=chatgpt.com

■ 生存給付金付き保険の使い方

多くの保険会社では、「一定期間に生存していれば給付金が受け取れる」タイプの商品があります。契約者(親)が被保険者(親)となり、受取人を子や孫に設定することで、その給付金を毎年贈与として活用し、相続対策に役立てる手法です。

具体的な流れは以下の通りです:

- 生存給付金付き終身保険に加入

- 受取人を子どもまたは孫に設定

- 給付金が年間110万円以下になるようプラン設計

- 相続時精算課税選択届出書を提出し、非課税枠を活用して贈与

この方法なら、現金を直接渡すより「保険」という形で贈与の事実が明確になり、贈与契約書の手間も省けます。

■ まとめ

令和6年(2024年)1月1日以降、相続時精算課税制度では年間110万円までの贈与が非課税となり、申告も不要になりました。

生存給付金付き保険をうまく組み合わせれば、計画的かつ税負担の少ない生前贈与が可能です。

ただし、110万円を超えると贈与税申告が必要となり、相続時精算課税を一度選択すると暦年課税には戻せない点に注意が必要です。

■申告が必要か迷ったら、まずは専門家へご相談を

相続税申告は専門的な知識や判断が求められる場面も多く、ご不安を感じる方もいらっしゃるかと思います。

当事務所では、お一人おひとりの状況に寄り添い、丁寧にサポートいたします。

相続税の申告が必要かどうか迷われた際も、どうぞお気軽にご相談ください。PROFILE

-

向田会計は群馬県桐生市を拠点として、相続・贈与申告で年間50件以上の実績を持っています。満足のいく相続解決に向けて、常にお客様の立場に立った視点でサポートしております。

創業(1970年)からの経験と知識を、皆様のお役に立てるよう精一杯発揮し、より円滑な相続の解決と相続・贈与の申告を心掛けております。

最新記事

- 2025年11月21日ブログ【知らないと損】火災保険の解約返戻金も相続税の対象?見落としがちなポイント

- 2025年10月29日ブログ相続手続きの全体スケジュール|2か月・3か月・4か月・10か月で進める実践チェックリスト

- 2025年9月30日ブログ複数の遺言があると相続税申告はどう変わる?実務の流れを解説

- 2025年8月27日ブログ【ケース別解説】「タンス預金」「名義預金」を相続税で正しく申告する手順

- 年間110万円までの贈与が非課税に

群馬県桐生市にある創業50年の実績がある税理士法人向田会計です。

ブログ

相談は全て無料相続や相続税申告、事業承継のご相談はお気軽にどうぞ